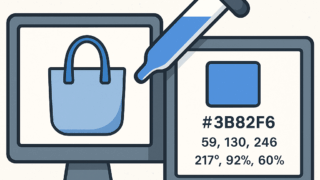

本ツールは、閲覧中の画面上の任意の地点から色(HEX/RGB/HSL)を迅速に取得し、即時にコピーできるカラーピッカーです。画像のダウンロードやアップロードは不要。バナー制作、競合リサーチ、配色検討など、日常のクリエイティブ業務を効率化します。

画面から色を拾うツール

続けて拾う場合は、もう一度 S キーまたはボタンを押してください。

本ツールはブラウザに標準搭載されている EyeDropper 機能を利用しています。

- 取得できるのは「選んだ1色のカラーコード」だけ

- 情報が外部サーバーに送信されることはなく、処理はすべてブラウザ内で完結

- 過去に拾った色の履歴も、PCやスマホのブラウザ内に保存されるだけ

画面共有や個人情報の読み取りなどは一切行われませんので、安心してご利用ください。

ご利用手順

- 「ピック」ボタンをクリック、または S キーを押下

- 取得したい箇所を画面上でクリック(自動コピー・履歴へ保存)

- 続けて抽出する場合は、S キーで再度起動してください

主な特長

- 即時表示 & 自動コピー:クリックのたびに HEX/RGB/HSL を表示し、そのままコピー

- 履歴機能(最大20件):最近の色を保存し、クリックで再選択・再コピーが可能

- 履歴の一括クリア:不要になった履歴はワンタップで削除

- マルチディスプレイに最適:作成画面と本ツールを並べることで、色確認→反映をスムーズに実施

- ブラウザ内で完結:外部送信は行いません。主要ブラウザの最新版で動作

まずは「ピック」をお試しください。色指定の作業時間を短縮し、制作の品質と生産性向上にお役立ていただけます。

ECで「色の力」を成果に変える

色は、ページを開いた直後の印象と行動を左右する重要な要素です。特にECでは、商品画像・ボタン・見出しの色が「読みやすさ」「信頼感」「購入意欲」に直結します。

本記事では、専門用語を最小限に、ECサイトでもそのまま活用できる配色の考え方を整理します。

1. まずは「トンマナ(トーン&マナー)」を言語化する

最初に、ブランドやページが伝えたい雰囲気を3つの言葉で明確にします。

例:

- 「清潔」「信頼」「やさしさ」

- 「元気」「親しみ」「カジュアル」

- 「高級感」「静けさ」「上質」

以降は、この3語に合致する色だけを選ぶのが原則です。判断がぶれず、全体の統一感が保てます。

2. 色の「役割分担」を決める(増やさない)

配色は3色+グレーを基本にすると管理しやすくなります。

- ベースカラー:ブランドの基調(見出し・リンク・アイコンなど)

- アクセントカラー(= CTA):行動を促すボタンや重要導線。周囲とかぶらない色で配置

- サポートカラー:バッジや小見出しなど補助的な要素に少量

- グレー系:区切り線や補助テキスト、背景の階調づけに

ポイント:色を足したくなる場面でも、3色に収める勇気が統一感を生みます。

3. 商品画像は「そろえる」だけで印象が上がる

- 背景を統一(白またはごく薄いグレー、戦略により黒もありですが上級者向け)

- 明るさ・色味を合わせる(ホワイトバランスを調整)

- 文字やバッジの色ルールを固定(セール=赤、在庫僅少=オレンジ など)

- 余白を確保(詰め込みは読みづらさと安っぽさにつながります)

写真が主役です。背景や装飾よりも、商品が最も美しく見える環境を優先します。

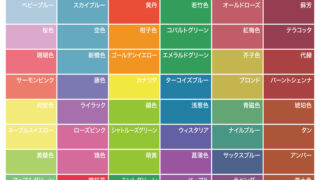

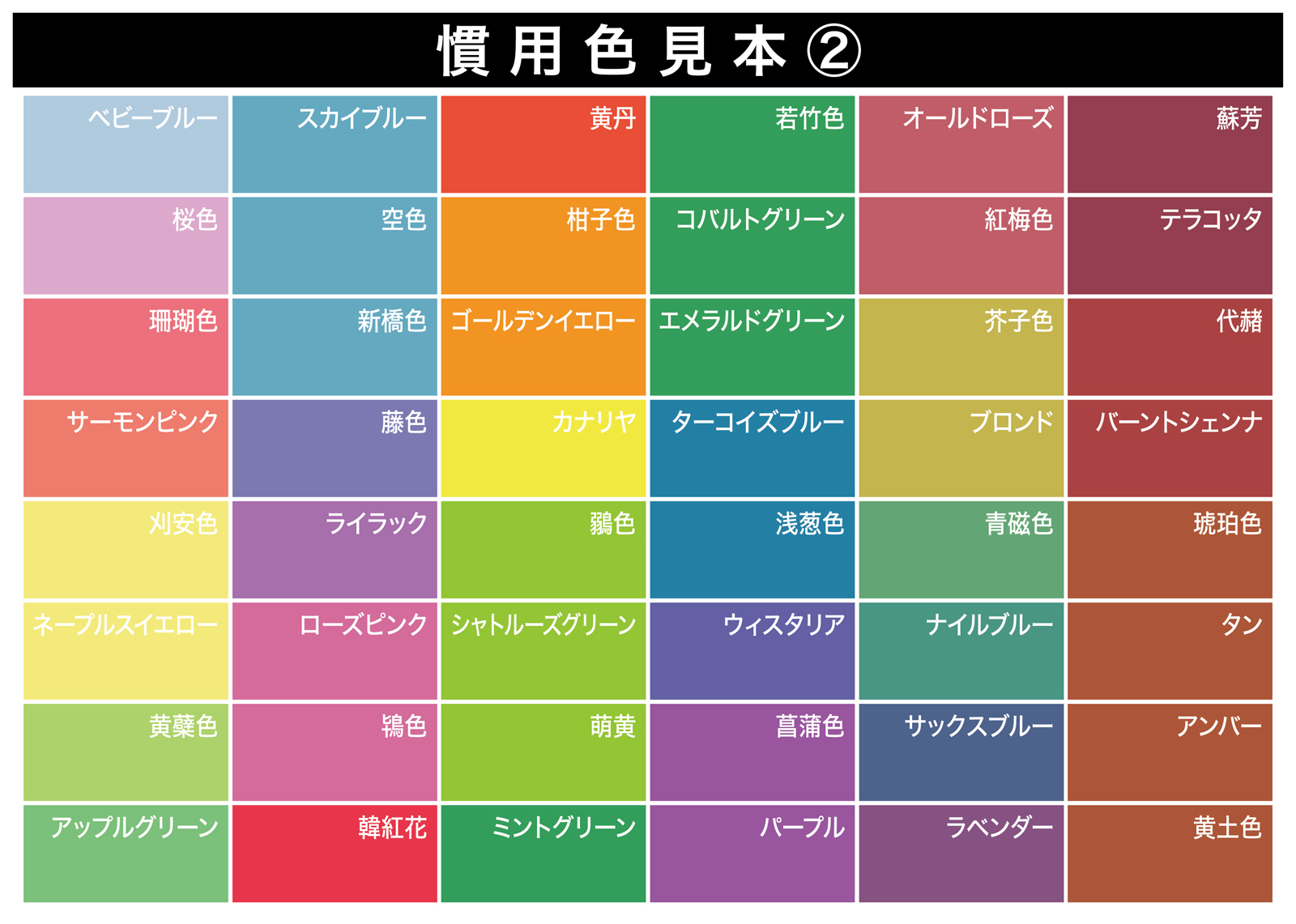

4. よく使われる色のイメージ(一般的な傾向)

文化・文脈で変わる点に留意しつつ、日本のECで機能しやすい代表例です。

- 青:信頼・誠実・清潔感/会員登録、サポート導線

- 赤:注意・スピード・緊急性/セール、値引き、在庫僅少

- オレンジ:親しみ・活発・行動促進/購入ボタンの定番

- 緑:安心・自然・ヘルシー/食品・オーガニック・環境配慮

- 黒:上質・力強さ・ミニマル/ハイエンド領域

- 白:清潔・軽さ・余白/商品写真を引き立てる土台

CTA(購入・申し込み)は背景と強いコントラストを確保し、周囲の色と意図的に外すと目に留まりやすくなります。

5. どなたにも読みやすい配色に(アクセシビリティ)

色の感じ方には個人差があります。色弱の方や幅広い利用者にとって読みやすい設計は、結果として全体の使いやすさと成果を高めます。

- 色だけに依存しない:意味はテキストやアイコンでも示す(例:成功=✓、注意=!)

- 十分な明暗差:薄い文字色 × 白背景の組み合わせは避ける

- 状態色の一貫性:成功=緑、警告=黄、エラー=赤など、サイト全体で統一

6. ページ制作・運用のチェックリスト

- トンマナ3語を定義した

- ベース/アクセント/サポートの3色に絞った

- CTAの色が周囲と被らず、視認性が高い

- 商品画像の背景・明るさがそろっている

- リンク色・状態色のルールを決め、全ページで統一

- 迷ったときは、色を増やさず役割を固定する判断に立ち返る

7. カラーコードの基本だけ、初心者向けのやさしい解説

- HEX(例:

#2563EB)……Web実装で最も一般的な表記。まずはこの形式をコピー&貼り付けできれば十分です。 - RGB(例:

rgb(37, 99, 235))……赤・緑・青の比率。写真寄りの調整に向きます。 - HSL(例:

hsl(221, 83%, 53%))……「色味・鮮やかさ・明るさ」を別々に調整でき、“同じ色味で少し明るく”といった感覚的な微調整に便利です。

※ 詳細な理論は後回しで構いません。まずはHEXで統一して運用し、必要に応じてHSLで微調整する、と覚えておけば十分です。

まとめ

- トンマナ→役割分担→画像をそろえるの順で進めると、配色の迷いが減り、統一感が生まれます。

- CTAは異なる色×高コントラストで、意図的に目立たせます。

- 色の見え方の違いへの配慮は、読みやすさと信頼感、ひいては購入体験の向上につながります。

小さな色の判断を積み重ねるだけで、サイト全体の印象が整い、伝わり方が確実に変わります。