色覚多様性シミュレーター — C(一般)/ P(1型:赤系)/ D(2型:緑系)/ T(3型:青系)/ A(全色)を同時表示

使い方

上の「画像を選ぶ」ボタン、またはURL入力、ドラッグ&ドロップで画像を読み込みます。

5種類の色覚多様性(C/P/D/T/A)での見え方が同時に表示されます。

各カード下部の「PNG保存」または「拡大」ボタンで操作できます。

拡大状態では「縮小」ボタンが表示され、一覧に戻れます。

P/D/Tについてはスライダーでシミュレーション強度を調整可能です。

免責事項

本ツールはデザイン確認・教育目的のシミュレーションであり、医学的な診断や治療を目的とするものではありません。

実際の見え方には個人差があり、ここで表示されるシミュレーションがすべての方の視覚体験を正確に再現するものではありません。

技術的背景と限界

本シミュレーターはMachadoらによる研究モデルを基に、RGB画像に対して行列変換と輝度変換を行い色覚多様性を近似しています。

ただし、人間の視覚は網膜・脳の処理・個人差に大きく依存するため、実際の色覚体験を完全に再現することはできません。

色覚多様性シミュレーション|デザイナーのための配色チェックと対応方法

EC運営において、商品ページのデザインやバナーの配色は、売上を左右する重要な要素です。

しかし、人によって色の見え方は異なり、ある配色が一部の人には区別しづらい場合があります。

私たち株式会社ケイズコーズは、日々メーカー様の商品を全国のお客様にお届けする中で、

「伝わるデザイン」「誰にとってもわかりやすい表現」がいかに大切かを実感しています。

そこで本記事では、色覚多様性に配慮したデザインの基本を4つの観点から紹介します。

- 色覚多様性シミュレーションで確認できる5つのタイプ

- 色覚多様性とアクセシビリティ|なぜデザインに配慮が必要か

- デザイナーが知っておきたい色覚多様性への配慮ポイント

- 色覚多様性で見分けにくい避けるべき色の組み合わせ

これらを押さえることで、色覚の違いに左右されない「誰にとっても伝わるデザイン」が実現できます。

ECに携わる私たちにとっても欠かせないテーマですので、ぜひチェックしてみてください。

色覚多様性シミュレーションで確認できる5つのタイプ

本ツールでは、以下の5種類の色覚をシミュレーションできます。

- C型(Normal / 一般色覚)

標準的な色の見え方。比較の基準となります。 - P型(Protan / 1型:赤系)

赤色系の識別がしにくいタイプ。赤が暗く、茶色や黒に近く見えることがあります。 - D型(Deutan / 2型:緑系)

緑色系の識別がしにくいタイプ。赤や緑が似た色に感じられることが多いです。 - T型(Tritan / 3型:青系)

青や黄色の識別がしにくいタイプ。空や海の青色が緑がかって見えることもあります。 - A型(Achromat / 全色)

色を識別できず、ほぼモノクロに見えるタイプ。まれですが、強い明るさに敏感な特徴もあります。

この5つを並べて確認することで、デザインの配色が「特定の人にとって見づらくならないか」を簡単に確認できます。

ECサイトの商品ページやバナーは、多様なユーザーが閲覧します。

私たちも実際に商品画像を掲載する際、このシミュレーションを活用し、

「見えにくさがないか」を確認することで、より安心して公開できると感じています。

色覚多様性とアクセシビリティ|なぜデザインに配慮が必要か

「色覚多様性(Color Vision Diversity)」とは、人によって色の感じ方が異なることを尊重し、その違いに配慮する考え方です。

Webサイトやアプリの利用者は多様であり、すべての人が同じように色を識別できるわけではありません。日本人男性の約5%、女性の約0.2%に色覚特性があるとされており、決して珍しいものではありません。

アクセシビリティの観点では、色だけに依存した情報設計を避けることが重要です。

たとえば「エラーは赤」「成功は緑」といった表現だけでは、色の区別が難しいユーザーには伝わりにくくなってしまいます。

本シミュレーターを活用することで、デザインが多様なユーザーにとって見やすいものかどうかを簡単にチェックできます。

EC運営者にとって、配慮不足による「伝わらないデザイン」は機会損失に直結します。

アクセシビリティを考えることは、結果的にお客様の購入体験を向上させ、売上にも良い影響を与えるのです。

デザイナーが知っておきたい色覚多様性への配慮ポイント

デザイナーが意識しておくと良い配慮のポイントをまとめました。

- 色だけで情報を伝えない

グラフやボタンの状態を色だけで示さず、ラベルやアイコンも併用しましょう。 - コントラストを十分に確保する

背景と文字色のコントラスト比を高めることで、より多くのユーザーに読みやすいデザインになります。 - パターンや形を活用する

チャートや図表では、色の違いに加えて模様や形の違いを使うと識別しやすくなります。 - 配色チェックをワークフローに取り入れる

本ツールのようなシミュレーターで確認を習慣化することで、制作段階からアクセシブルなデザインを実現できます。

デザインは「見た目の美しさ」だけでなく「伝わること」が大切です。色覚多様性に配慮することは、誰にとっても優しいデザインにつながります。

ECの現場では、サムネイル・バナー・商品説明画像など「色」で情報を伝えるシーンが多くあります。

私たちも制作時に、色だけに頼らず文字やアイコンを組み合わせるよう意識することで、

より多くのお客様に商品価値を伝えられるようになりました。

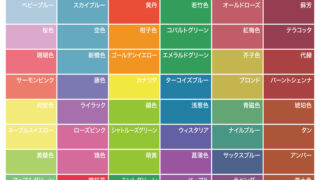

色覚多様性で見分けにくい避けるべき色の組み合わせ

色覚多様性を持つ人にとって、特に区別が難しくなる色の組み合わせがあります。デザインに取り入れる際は注意が必要です。

- 赤 × 緑

P型・D型(赤系・緑系)のユーザーにとって識別しにくく、同じような色調に見えてしまうことがあります。

→ 「エラー:赤」「OK:緑」などの使い方は、必ずアイコンや文字を併用しましょう。 - 青 × 紫

青系(T型)のユーザーにとって、紫が青に近く見えるため識別が困難になります。 - 緑 × 茶色

赤系・緑系のユーザーにとって同系統に見え、地図や表の配色では特に誤解を招きやすいです。 - 黄 × 明るい緑

明度が近いため、コントラストが不足しやすく、境界が分かりにくくなります。 - 赤 × 黒、赤 × 灰色

赤が暗く沈んで見えるため、区別がつきにくいケースがあります。

色覚多様性の対策ポイント

- 配色はできるだけ「色相」だけでなく「明度差・彩度差」を意識する

- 問題のある組み合わせを使う場合は「テキスト」「アイコン」「パターン」などを必ず補助的に加える

- どうしても必要な配色は、本シミュレーターで確認して調整する

たとえば「赤と緑」はキャンペーンバナーやセール表現で使いたくなる配色ですが、

色覚特性によっては見分けにくく、重要な情報が伝わらない恐れがあります。

EC運営の実務でも、このような組み合わせを避けるか、別の工夫を加えることが重要です。

まとめ

色覚多様性は、誰もが少しずつ異なる“色の世界”を持っているということです。

デザインにおいてその違いを理解し、配慮を取り入れることは、特別な人のためではなく

すべての利用者にとっての「見やすさ」や「伝わりやすさ」を高めること につながります。

ECを運営する私たちにとって、

- どのタイプの色覚でも伝わる配色を意識する

- 色に依存せず、形やテキストで補足する

- 問題のある組み合わせは避けるか工夫する

これらは商品の魅力を誠実に届けるための大切な視点です。

今回ご紹介したシミュレーターを、ぜひ日々の制作フローに取り入れてみてください。

色覚多様性に配慮したデザインは、お客様に伝わるだけでなく、信頼されるEC運営にも直結します。